新甘肃·甘肃农民报记者 杨诗卉 图/文

茂密的树林覆盖着山峁,山坡上开满不知名野花。……初夏时节定西市安定区处处葱郁、充满生机活力。

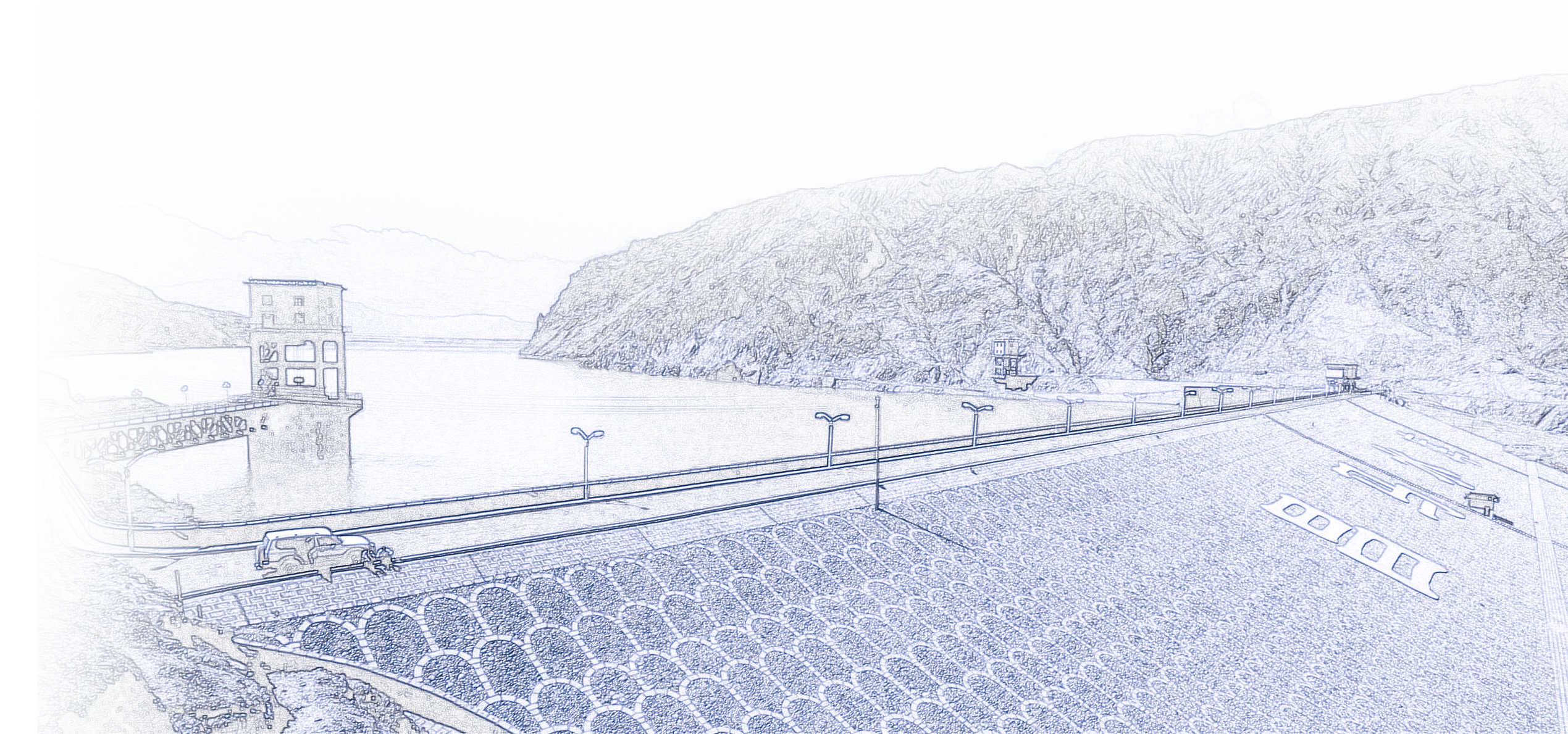

定西市安定区响河流域水土保持综合治理。

很难想象,这片土地曾是荒山秃岭、不毛之地。安定民谣曾唱道:“山是和尚头,雨水顺沟流,满山都是荒坡地,下籽十升打一斗。”

5月23日,2024年黄土高原地区淤地坝安全运用工作会议在甘肃省定西市安定区举行,作为全国八片水土保持重点治理区域之一,经过多年努力,成为了黄土高原地区治理水土的成功样本。

小流域治理,可谓定西市水土保持工作的一张亮丽名片。

“山顶造林戴帽子,山坡种草披褂子,山腰梯田系带子,山下建棚围裙子,沟底打坝穿靴子。”—这是定西水保人总结的小流域治理模式。

定西市安定区响河流域水土保持综合治理。

即山顶山坡种树种草,山间修梯田,山下发展设施农业,山底构筑淤地坝拦泥蓄水。这套综合防护体系能够有效遏制水土流失,实现“土不下山,泥不出沟,清水长流”的目标。

在安定区凤翔镇响河村、青岚山乡花岔村、巉口镇松川村交界处,已经一片郁郁葱葱生机焕然,这是2004年与浙江省金华市合作实施“531”工程(金华市在3年时间内筹资1000万元,在凤翔镇、巉口镇、内官营镇、鲁家沟镇和青岚山乡等实施的五万亩的退耕还林工程)的一角。

金华林。

如今,十几年过去,这些林木的存活率,至今保持在95%以上。

“考虑到了当地特殊的气候条件,不仅规模化种树,还和治理水土流失结合起来。”安定区水保站副站长秦满麟介绍,立足当地自然条件,采取乔、灌、草结合的方法,栽植当地适生的侧柏、山毛桃、柠条、红柳等生态树种。

淤地坝是指在水土流失地区各级沟道中,以拦泥蓄水为目的而修建的坝工建筑物。淤地坝是黄土高原地区一种行之有效的水土保持工程,也是小流域综合治理的一项重要措施。

从上世纪50年代起,定西为拦截泥沙、保持水土、淤地造田、增产粮食,大力推广淤地坝建设。如今,随着时代发展,安定区淤地坝建设开始加入数字化治理模式。

安定区杨家庄淤地坝。

记者在杨家庄淤地坝技术负责人董俊天的手机APP上,可以清楚地看到淤地坝的实时情况。“通过手机APP,我可以直接接收该淤地坝的基本信息和天气信息,以及人员闯入、水面漂浮物、机械施工,垃圾堆放等事件等告警信息,也可以随时调取该淤地坝的实时监控视频,极大方便了我们的工作。”董俊天说。

据中国铁塔定西分公司淤地坝智慧监测平台项目经理刘大伟介绍,今年以来,中国铁塔定西分公司与安定区水保站合作,已经为14座淤地坝安装智慧监测平台。该平台通过视频监控设备、雷达水位监测设备、雨量监测设备的实时监测及数据上传,实时掌握坝体水雨情,并通过云广播系统,与现场进行实时互动。

“我们将淤地坝基础信息、物联设备信息、摄像机、雨量筒及告警事件进行汇聚展示,实现二三维一体化、不同图层数据叠加融合展示。不仅支持辖区内所有已建设淤地坝情况的综合展示而且支持单一某个点位的详细展示,结合多风格便捷地图交互,方便用户便捷了解全局信息。”刘大伟说。

黄土旱塬焕新颜,淤地坝上好风光。截至2023年底,定西市安定区森林覆盖率、草原综合植被盖度分别达到18%和73.4%;建成各类淤地坝共173座,像颗颗星星洒落陇中,总库容7713.02万立方米,拦泥库容为3659.13万立方米,有效减少了入黄泥沙。绿色,已在黄土高原上铺展。

甘公网安备62010202001500号

甘公网安备62010202001500号